Contact

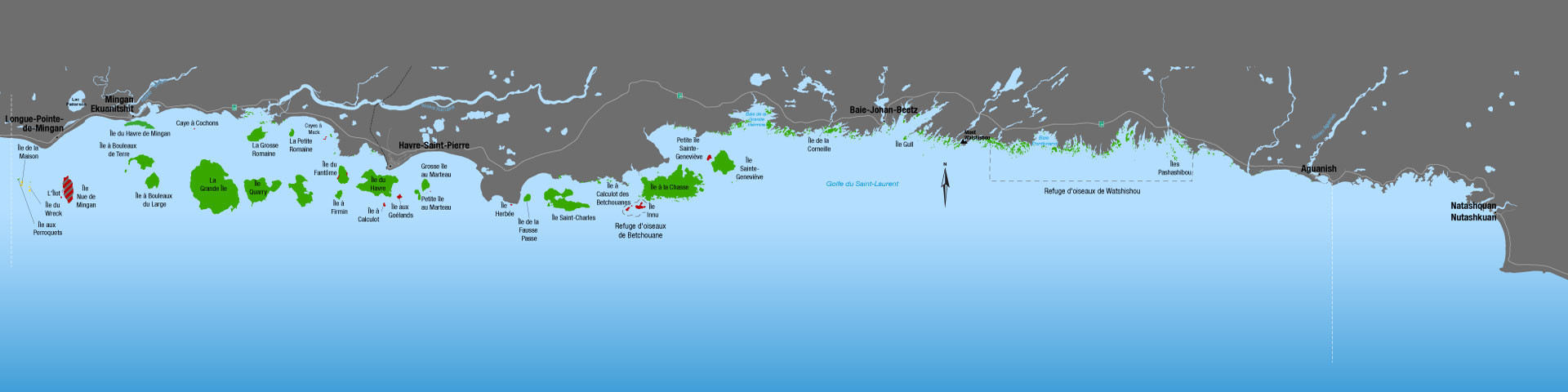

Réserve de parc national de l’Archipel-de-MinganLongue-Pointe-de-Mingan G0G1P0

Canada

418 538-3285

https://www.goexploria.com/company/147144/reserve-de-parc-national-de-l-archipel-de-mingan

| Activité | Catégorie |

|---|---|

| Parcs et réserves | Activités plein air |

| Visite de parcs | Activités plein air |

| Parcs et réserves au Québec | Parcs et Réserves |